やりすぎ都市伝説 新春SPが2024年1月5日にテレビ東京で放送された。今回は「宇宙人・UFOスペシャル」とのこと。やはり生き残りをかけてファンタジーへとベクトルを切り替えた。以前、関暁夫は同番組内で次のようなことを言っていた。

「続・相対性理論」

知っての通りこんな理論名のものはない。そもそも「相対性理論」とはアインシュタインが最初に「特殊相対性理論」として唱えたもので、後に彼はそれを発展させて「一般相対性理論」を提唱した。どうもこの続けて発表された「一般相対性理論」を知ったかぶって続編の「続・相対性理論」と思ったのだろう。若かりし頃とはいえ…他の発言を紹介しよう。

「ある一定の光の速度を越えると、ここの空間全てが歪むんです。だから硬いと思っている鉄とか床とかもグワッと曲がるんです。ということは簡単に言って空間はあって無いようなものだということを解いたものです。その解いたゆえにアインシュタインはこの世の果てを見てしまったわけです。」

改めて説明する必要もないが「光の速さを超えられない」

最速である光速に速さを足し加えることができない。光の速度が不変であるということ。しかも空間を歪めるのは重力であるが、相対的に考えるとその歪んだ空間の元においても物理法則は通常と同じように機能する。

だから超重力下に人がいたとしても硬い鉄はその人にとっては硬いまま。不変であるといった光の速さも超重力下においては遅延しているように見えるが、それは外部からの観測者の視点からのもの。その超重力下からの観察においては光の速度に変化はない。

この観測者の視点が変わることによっては光の速度も変わって見えるという部分を大きく勘違いして先の発言になったのだろう。

彼は以前にも「これから反重力生物体が見えるようになるから」とも言っている。

ただ、重力というものはあまりにも微力で、理論物理学者のなかには「重力は見かけの力にすぎない」と唱える者もいる。手を滑らせてスマホから手を放せばスマホは地面に落ちる。これが重力。だが、落ちたスマホは簡単に拾える。地面にくっついたままにはならない。それほど微力ということだ。当然ではあるが「反重力生命体」など現れていない。

さて、少し前置きが長くなったが2023年9月28日に英科学誌「ネイチャー」にて一つの論文が掲載された。

それはカナダや欧米などの国際研究チームが実験で突き止めたもので「重力と反対方向に働く『反重力』は存在しないというもの。

先ほど話をしたように物から手を放せば地球へと落下する。これに対して『普通の物質と電気的な性質が反対の「反物質」は地球に落下せずに上昇する可能性がある』という説が以前から語られてきた。

これが「反重力」ではあるが、あくまでも思考実験の域を越えていなかった。

2011年には既にアメリカで「反ヘリウム原子核」が合成されたが、欧州合同原子核研究所(CERN)において磁気を利用して筒状装置に「反水素」約100個を閉じ込めた中でこの筒を上下反転をした際に「反水素」が重力に従って落下をすることが確認された。

メキシコの物理学者ミゲル・アルクビエレはアインシュタイン方程式の解を基にしてひとつの仮説を唱えた。それは「アルクビエレ・ドライブ」というもの。

乱暴な言い方をすれば「宇宙船をワープバブルという時空間の泡で包んで、その泡自体を超高速で移動させてしまう」というもの。

そもそもワープ・ドライブという考え方がSFの世界で広まるなかでアルクビエレが「アインシュタインの考え方の一部を利用すれば可能かもよ。」と言い出したわけだが、そこには「エキゾチック物質」というものが必要だった。

「次から次へと」と笑われるかもしれないが、要するに重力に反発する負の質量、もしくは負のエネルギーを持つ物質のことで、有力視されていたのが「反物質」だった。

ところが欧州合同原子核研究所の実験で「反物質も重力によって引き付けられる」ことが明らかになったわけだ。

先ほど紹介したアインシュタインは宇宙全体に「光速度不変の法則」という呪縛をかけた。

「ウラシマ効果」と呼ばれるものは、光速度に近づいていくロケットの内部は外の世界にとっては時間が遅く進んでいるというもの。

だが、これは机上の理論ではなく実際に地球の周りを回っている人工衛星では地上よりも時間が遅く進むことを計算して内部時計を設定している。人工衛星の内部で光速度が変化したわけではなく、観測点が違うと変化しているように見えるだけでどの慣性系においても光速度は不変となる。

数多の銀河の中には「ハビタブル・ゾーン」に位置していて、生命が生まれるであろう惑星は数十億はあると言っても過言ではない。だから「宇宙には地球以外に生命がない」とは絶対に言えない。ただそれぞれの惑星の環境は違っているだろう。惑星の大きさ、密度によっては重力に違いが出て、人間のように直立二足歩行をしていないこともありえる。

ただ、少なからず光に触れているだろう。場合によっては2つ以上の恒星が空に輝き、夜がなく星のキラメキを感じずに成長した文明もあるかもしれない。だが、それでも昼間の光に触れている。地球と同じように夜がある惑星ならばますます星の存在を知り、光の存在を知ることとなる。

①光速の壁

光速度不変の法則は何光年離れた宇宙であっても同じことが言える。これが呪縛。他の銀河に生まれた生命体であっても「光速度」を基に考えられる理論は最終的に地球で考えられている同じ所へと行き着くということ。

SFの世界では必ず超高度な科学を持った宇宙人が登場する。いや、我々地球人においてはたった十数年であってもいろいろな科学が進歩している。当然、生命体のなかではその科学の発展が地球よりも進んでいておかしくない。但し前述のように、ある一定のラインで科学の進歩は停止する。

そのラインが「自然界の法則」究極の域である「光速度」。

地球よりも遥かに高度な科学力を持った宇宙人にとっては「光速度」に限りなく近づくスピードを発生させることも可能かもしれない。だが、この近づく過程というのが漸進的となる。

「漸進」とは少しづつ進むこと。

これから話すことはあくまでも例えの話で正しい数字ではない。

例えば光速度の50%まで加速出来るUFOがあったとする。

まず45%まで達するのに数分、もしくは数秒かもしれない。だが46%に達するのに数時間、47%では数年、48%で百数十年、49%で数千年。50%に近づくまでに数億年を要することとなるだろう。

さて、地球に到着する段階となった。50%の光速度から減速していくのは数億万年前からになる。

これは新幹線が駅の手前4kmからブレーキを始動することと同じ。

太陽系から最も近い恒星は4.2光年の距離に位置する赤色矮星「プロキシマケンタウリ」

だが、そこに行くのに亜光速宇宙船に乗船できたとしても4.2年で到達できるのではない。数億年をかけて加速し、光速に近い状態で4.2年の間移動し、数億年をかけて減速し、「プロキシマケンタウリ」に到着することとなる。

NASAの太陽探査機「Parker Solar Probe」が2023年9月27日、金星からの重力アシストを受け、時速63万5266kmというスピードに到達した。惑星は太陽の周りを公転していて、一方に進んでいる。その惑星が進む後ろ側をかすめて飛行すると惑星の位置エネルギーが減少し、宇宙船の運動エネルギーが増加する。これが加速スイングバイ。逆に惑星が進んでいる前方をかすめて飛行すれば宇宙船の運動エネルギーが減少し、惑星の位置エネルギーが増加する。これが減速スイングバイ。太陽に近づく際の速度を調整するためにこの加速・減速スイングバイを金星を用いて行っているわけだ。

さて、今回記録した時速63万5266kmは光速の0.0035%に過ぎない。ロケットエンジンの推進剤は有限であるため、その噴射はスイングバイのための微調整に使われることが多い。惑星を離れる際に噴射を行い、さらなる加速をすることも可能だ。ポイントはスイングバイを行ってもそれでも光速の0.0035%にしか達していないということ。宇宙を飛行しながら常に加速スイングバイを続けていけば「Parker Solar Probe」は更に高速度を記録することも可能だろう。地球と金星との距離は4200万kmでこの速度があれば66時間で金星から地球に到達出来る。だが、この時速63万5266kmというのは「Parker Solar Probe」が太陽の周りを公転している「公転速度」が速まったということ。単なる加速ではない。しかもこの「公転速度」を越え過ぎてしまうと「太陽に対する公転軌道」を逸脱しかねない。

ただ人類が打ち上げた「ボイジャー1号」の位置は223億kmまで到達した。打ち上げから既に26年が経過したが。そしてやがては光速の壁が現れる。これはどの文明であろうと避けられない。

②高次元の落とし穴

別の考えもある。例えば他の次元で発展した文明があるという説だ。その次元から都合よく我々の次元にUFOで訪れているのだと。

次元とは空間の広がりを指す一つの指標。「点」と「線」を一次元、面を二次元、縦・横に高さという広がりをもったものを三次元とする。これに時間1次元を加えた4次元が我々が住む世界だ。

さてここに一枚の紙がある。前述の説明では我々にとっては「高さ」がない2次元になる。しかしこの上に小さなケムシがいたとしよう。この小さなケムシにとってはこの紙の上には我々が通常では視認できない凹凸を認識している。であるからケムシにとってはこの紙の上は3次元、いや歩行に要する時間もあるので4次元になる。

国際宇宙ステーションISSに搭乗してみよう。そこから地球をみると球、または見方によっては円に見える。地上にある山脈や谷、海底といったことを感じられなくなって2次元、そこに時間の経過が見られれば3次元か。思い切って木星にまで行ってみよう。ここで見る地球は既に「点」でしかない。時間の経過すら観察できない。

そう我々は4次元の世界に住む者であるとともに、1次元の住人でもあるわけだ。

この次元の高まりについては、5次元以降の次元は「これを指す」といった明確なものはない。単なる空間の広がりを指すもの。これは認識可能であるかどうかの問題で、よく5次元、6次元を指す図形を見ることがある。

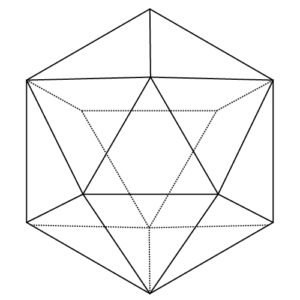

ポリトープ(POLYTOPE:超多面体)というものだ。

これは正二十面体を現したイラスト。空間の広がりを透かし絵にして表現したものだが、想像力を付け加えて見ているだけで2次元の絵にすぎない。我々はこの物体を手に持つことは出来ない。こういった多次元の世界というのはコンピューターのなかで構築された仮想空間にて認識することが出来る。ただそれは単なる仮想。我々がその仮想空間を目にするのはモニターに表示された2次元でしかない。いやいや今はバーチャル空間があるでしょうと言われるかもしれないが、それはゴーグルを着けて見ている2次元で、単に視点を変えることによって空間があるかのように誤認しているに過ぎない。

さて我々が住む世界では時間は進むだけと考えられてきた。これはエントロピーと関連がある。物は崩壊を続け、永遠に拡散する。エントロピーが増加しているわけだが、19世紀の中頃にはマクスウェルが「量子の世界には小さな悪魔が存在し、エントロピーは勝手に減少する」という「マクスウェルの悪魔」という思考実験を行っていた。それは2010年には日本の研究者によって「実在しない」と実証された、はずだった。

が、2019年にモスクワの研究者が量子コンピューターで遺伝子の進化プログラムを計算していた際に0と1の配列が最初は秩序が失われていたのに、一定の秩序が生まれ始めてエントロピーの減少を確認したのだ。

私はよくコンサートに行くが、アンコールのために皆が手拍子をしていてだんだんとそれが一定のリズムを刻むことがある。厳密にはこれはエントロピーの減少ではない。そこにいる人は「他の人の手拍子」という影響を受けている。火山が噴火をして更に大きな山になる。宇宙のチリが集まって星になる。これらも外的要因によるもの。

一番の例えとすればバラバラにしてある時計の部品を箱の中に入れて何億回も振ってみて、箱を開けてみたら時計が出来上がっていた。これも実は部品が箱の壁にぶつかってある方向に飛ぶという要因もあるが、それほど「エントロピーの減少」は難しいという例え。

ただ、宇宙はビッグバン以来膨張をし続けているが、「やがては縮小する」とも言われている。これを一つの例として「時間は遡りもする」とも言える。そうなると時間の矢は一方にしか向いているわけではない。

但し、宇宙が縮小し始めた世界は時間は遡る方向に進み続けるのだから、今の我々の世界と同じ4次元でしかない。フィリップ・K・ディックの作品で「逆まわりの世界」がある。

1986年、ホバート位相と名づけられた時間逆流現象のために、時間の逆流が起きる。

また、F. スコット・フィッツジェラルドというアメリカの作家が『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』という短編小説を執筆した。ブラッド・ビッドが主演した映画のほうが有名だろう。主人公は80歳で生まれて、どんどんと若返り、最期は赤ん坊として死んでいく。

宇宙の縮小のような大規模なエントロピーの減少ではなく、量子の世界では「水は凍る際に『凍り続けている』わけではなく、部分的に凍り、部分的に溶けている」ことが見られる。だが、総じて凍り続ける。2019年のモスクワの研究者たちの量子コンピューターでも0と1の配列は再び崩れ始め、エントロピーの増加が始まっていった。

我々にとっては時間の遡りに見えてもベンジャミン・バトンにとっては一方のベクトルにしか時間は過ぎていかない。そういう意味でも彼は我々と同じ4次元の住人だ。

さて、かなり脱線したが高次元というのは「それを把握できる観測位置から観測した結果」に過ぎないということ。ミクロの世界でも、我々は電子顕微鏡を使えばそこが次元が高い世界に見える。地球から遠ざかった際に発生する次元の減少は先ほど説明した通り。共通するのは観察する世界に近寄ればその世界は高次元に見えて、遠ざかれば低次元に見える。単にその世界の高さを見るか見ないかでその世界の次元が違って見えるということ。「宇宙人は高次元の存在」という言い方は我々にとっては最初に例えで出した小さなケムシを指して言っているようなものだ。

④多次元とは

少し前にコンピューター上での仮想空間における多次元に触れたが、簡単に言えばX、Y、Zという縦、横、高さに加えて「時間」という次元があったなかで、更にS、T、Uといった架空の次元を加えたもの。物理学では5つ目以降の次元空間を余剰次元という。超弦理論ではこの宇宙は「空間9次元+時間1次元」とも言われている。コンピューター上では仮想出来ても我々人間には何故、その次元が観察出来ないのか。

それの答えとしては私が考えているのは、その他の次元、空間の広がりが矮小で、かつ短時間に発生するからだということ。例えば微生物の世界はそのまま見れば我々にとっては、動きがなく時間さえ経過していないように見える。だが、微生物にとっては活発に活動している立派な4次元だ。量子の世界では、矮小な時間の遡りすら発生していて5次元の世界かもしれない。ただ、微生物から我々を観察することは生物学的な面ではなく次元として無理だろうということ。木星から地球を観察した場合、光のチラツキを除けば一つの点でしかなく1次元に見える。同じように、地球にいる者からそのロケットを観察する際に天体望遠鏡を使ってもかろうじて光の点としか見えないだろう。つまりそれぞれが体感出来る次元の広がりが共有出来ていないからだ。

我々が体感出来ない次元を体感出来る多次元の存在がいないとは言えない。我々が微生物を顕微鏡で観察することで微生物の4次元の世界を観察することは出来る。だが、我々は自分の身体を縮小させて微生物の世界にはいけない。

もし多次元の存在がいて、我々の世界に姿を見せることが出来るのであれば、それは我々が知る宇宙人の姿に見えるかもしれないし、見ることすら出来ないかもしれない。

⑤ギョベクリ・テペの石像

ここでギョベクリ・テペの石像を紹介しよう。

関暁夫はこの石像を見て「口がない」と指摘し、彼らは言葉を使わずにテレパシーで交信していたのだろうと言っていた。そこでもう一つの画像を見てみよう。

これはメキシコで発見された、1,000年ほど前のミイラで、体内のしこりは卵の可能性があると伝えられている。2023年9月のことだ。

見れば分かるだろう。口がある。ギョベクリ・テペの石像を紹介する際には他の遺跡の人体像なども紹介し、同じく口がないことを紹介していた。1万2,000年前に地球に来た「宇宙人」とされる者とは違い、1,000年前の宇宙人は退化したのか。しかも体内に卵があるのならその卵の育成のために栄養を体内に取り入れなければいけない。もう一つ画像を紹介しよう。

関暁夫が言うには「クババ」は約1万1500年前にトルコ・アナトリア半島で崇拝されていた女王の名前で、このクババこそが、人類に知恵を授けた存在だと。見て分かるように口がある。当時の人々が「クババ」を見て模したのならクババには口があったのだろう。当然だ。クババは人間だから。番組では細胞にナノチップを取り入れる肉体改造のことも言っていた。以前にはトランスヒューマニズムも語っていた。肉体を捨て、いずれやって来るクババのキューブに意識を移す時がくると。

ならば、クババの姿はなんだろう。ギョベクリ・テペの石像は? メキシコの宇宙人の姿は?

関暁夫が語る人間のこれからの姿よりも退化して見えないか。哺乳類の多くは卵生から胎生へと進化してきた。それを今更、宇宙人の卵とは。彼らこそ肉体を捨てた意識体であるはずなのでは?

最後に

時間を超越した多次元の世界の存在にとっては時間の「未来」「過去」といった認識も超越していると言える。そのことを踏まえると「クババ」という姿で1万5000年前のトルコ・アナトリア半島にだけ人類に干渉すること自体が不自然。所謂、過去の神話でしかそういった存在が現れないこと自体が不自然。彼らにとっては今の人類に干渉も出来て当たり前だろう。それを言うと必ず、「アメリカは宇宙人との交流があり、秘密裏に行われている」と言い出す。

今のアメリカはどうだ。40歳代の多くは当時の学生ローンの返済に月々数万円の支払いがある。今の学生においてもローンの総額は1兆ドルを越す。日本円で実に140億円だ。バイデン政権が「学生ローン返済免除政策」を掲げたが、連邦最高裁では同措置に対して違法の判断を示した。そう、アメリカは借金で成り立っている経済。それは個人だけではない。国としても他国に対する負債を抱えている大借金国だ。宇宙人の知恵があるならアメリカ経済を何とかすべきだろう。まぁ、それにもあの2つの家柄や秘密結社が暗躍しているのだと言い出すのだろうが。彼らにも子孫や家系があるだろう。そんな子供たちに未来に負債を抱え込ませて今さえ良ければいいのか。そういうところが陰謀論は破綻している。

テレビ東京の「やりすぎ都市伝説」で関暁夫が「このクババこそが、人類に知恵を授けた存在だ。」と言い出す前では一切、そういった記載がインターネット上にはなかったのに、番組が放送されてからは「それが正史」の如く語るインターネット記事や動画が増えたことが不自然。しかも日本だけ。

それでまた宇宙人、UFOと言い出しているのだ。しかも2025年の日本では国民全員がマイクロチップを埋め込むようになると言っている。クレジットカードを使う時にどうしているか。カードをスキャンした後に暗証番号を打ち込む。マイクロチップが一般化した他国の場面でも社内の休憩所で自動販売機で購入していた女性はマイクロチップをスキャンした後に了承のための番号を打ち込んでいた。なんてことない、クレジットカードと同じ。車の盗難においてはスマートキーが出す電波であろうものを車に照射して鍵を開ける。これが家の鍵だとすれば…便利なようで不便だ。

さて「やりすぎ都市伝説」とは今田耕司と東野幸治の二人の名前の「こうじ」を文字って「やりすぎコージー」という名で始まった番組から派生した「特番」だった。いろんな芸人が出演するなかで一人だけ海外ロケで多くの予算がかけてもらえる。一人だけがメイン出演者として扱われる。それを先輩芸人である今田、東野はどう思ってみていただろう。既に兆候はあった。名が売れている芸人が段々と姿を消していた。前回は「関暁夫スペシャル」そして今回は通常回であるはずが、今回もメインMCの姿はない。千原兄弟、的場浩司といった番組を盛り上げる人たちの姿もない。「あばれる君」はかろうじて出演していたが、スタジオで「ほんまかいな」と茶化す部分もあって成り立っていた番組が既に壊れている。終いには「信じるか信じないかはあなた次第」のセリフにもノイズをいれるようになった。Youtubeチャンネルでは総合演出の並木氏が未だに同席して配信している回もあるが、1月4日の放送では相槌は売っていたが口は挟まなかった。挟めなかったのだろう。「1月26日には宇宙人のことだろうとなんだろうと何でも話してやる。」と言ってたが、有料のイベントかなにかだろう。皆のためにやっていると言いながら、金を払ってくれる人だけには伝えるということだ。それをファンは「意識が高い人の集まり」だと言うんだろう。申し訳ないがブームの末期にしか見えない。Youtubeで煽りちらしている前に番組を元に戻す努力を…。いや、それは無理だろう。2023年1月13日放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」にて東野はもう関暁夫のVは見ていないと語った。関暁夫が番組に出た際にはほんまかいなと言っていたら関暁夫が番組に来なくなって、やがてはスタジオで関暁夫のVすら流れなくなった。もう数年前からだと。番組の顔のようになりながらも、ただ視聴者向けにVか流れていただけだ。もうその時点でこうなるのは皆、分かっていたのだろう。なんてことはない。もう数年前から番組は壊れていたのだ。

コメント